プロジェクターを使ったことがないと、このような不安がありますよね。

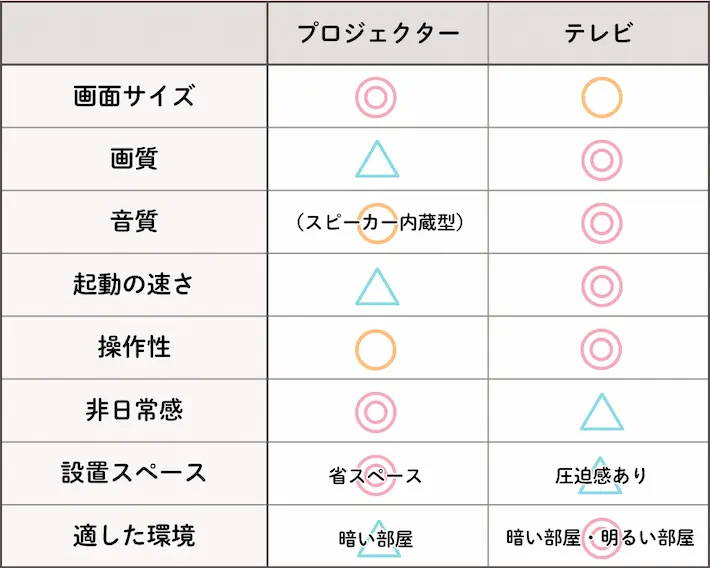

結論、実際にプロジェクターを使っている筆者は「テレビと同等の普段使いには向かないものの、使い方次第では満足度が高くなる」と感じています。

この記事では、プロジェクターとテレビはどっちがいいのか、向いている人・向かない人の違いや、後悔しないために知っておきたい注意点も解説します。

プロジェクターにはさまざまな魅力があるので、デメリットをどこまで許容できるかが重要ですね。

この記事を書いた人

- 家電レンタル8社利用経験あり

- 一人暮らし歴23年

- 家電関連記事を200本以上執筆

- 実体験ベースで丁寧に解説

【実体験あり】テレビにはないプロジェクターのメリット

プロジェクターは、特に一人暮らしで省スペース&快適空間を求める人にとって、理想的な映像環境を作る手段になり得ます。

まずは筆者自身の実体験を基に、プロジェクターのメリットを詳しく紹介します。

映画館のような大画面を自宅で楽しめる

壁をスクリーン代わりにすれば、テレビの50~60インチ(横幅約110~135センチ)以上の映像が楽しめます。

テレビ画面では収まらない映像体験が可能なので、自宅の一面が映画館に変わるような感覚です。

YouTubeやNetflixを夜間に見るだけで、いつもの部屋が特別な空間に変わりますね。

大画面にスピーカーを組み合わせれば、臨場感や迫力がさらにアップ!

設置・持ち運びが自由で省スペース

本体サイズがコンパクトなので、使わないときは棚や引き出しに収納でき、部屋のレイアウトを邪魔しません。

コード類も最小限で済むため、テレビ台や大型ラックを用意する必要もなし。

引っ越しや模様替えの際にも移動が簡単で、テレビのように「設置したら動かさない」という固定観念にとらわれる必要がありませんね。

筆者が使っているプロジェクターは、500ml缶より小さなサイズですが、最大100インチの大画面を映せます。

インテリアと調和しやすい

大型テレビは存在感があり、部屋の雰囲気を重たくしてしまうこともありますが、プロジェクターなら使わないときは視界から消せます。

特に、白やグレーを基調としたシンプルな部屋に黒いテレビが置いてあると、空間の統一感が損なわれがち。

プロジェクターは本体が小さく、デザインもミニマルなものが多いため、部屋の雰囲気に溶け込みます。

壁や天井に投影できる部屋なら、スクリーンや壁掛け用金具などを設置する必要もありませんね。

インターネット接続で使い方をアレンジできる

プロジェクターの多くはWi-Fi接続に対応しているので、YouTubeやNetflixなどの動画配信サービスに直接アクセス可能です。

わざわざ外部機器を接続しなくても、多彩なコンテンツがすぐ楽しめます。

筆者は6畳の部屋で天井に投影し、寝ながら映画鑑賞やアニメ鑑賞を楽しむこともありますね。

【実体験あり】プロジェクター特有のデメリット&解決策

プロジェクターには魅力的な特徴がある一方で、テレビにはないデメリットもあります。

やっぱりプロジェクターはやめた方がいいのか、筆者が実際に使って初めて気付いた不便な点と、解決策も併せて紹介します。

昼間・明るい部屋では映像が見えにくい

プロジェクターは画質の仕組みがテレビとは異なるため、昼間や照明が明るい部屋では映像が見えにくくなります。

明るい部屋でも十分な見やすさで投影できるモデルもあるものの、価格が高くなりがち。

テレビのような鮮明な画質を常に求める場合は、映画館のように部屋を暗くする必要があります。

起動や操作に時間がかかる

多くのプロジェクターは起動や操作に時間がかかり、テレビのようにすぐ使える感覚とは異なります。

筆者が使っている機種も、電源を入れてから映像が表示されるまで20~30秒ほど待たされます。

「リモコンの反応が遅延する」「音量調整に手間がかかる」などで、最初は戸惑う部分もありました。

設置環境に左右される

プロジェクターは壁の色や素材などの環境によって、映像の見え方が大きく変わります。

壁や天井に十分なスペースがない部屋だと、どうしてもカーテン・ドア・照明などが障害になります。

投影しづらい環境だと、特に字幕などの文字情報が読みづらい傾向に。

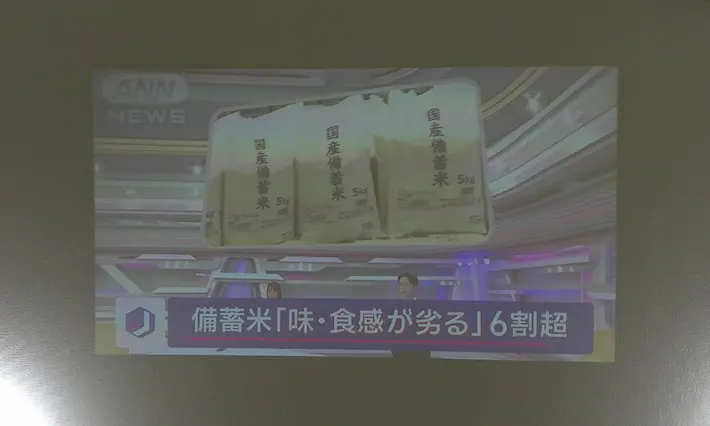

地上波放送の視聴にはチューナーや接続機材が必要

プロジェクターは地上波放送の受信機能を備えていないため、NHKや民放を視聴するには別途TVチューナーやレコーダーが必要です。

さらに録画をしたい場合は、Blu-rayレコーダーやハードディスクも必要なので、ケーブルやコンセントが増えてしまいます。

テレビがないと、災害時にニュースをリアルタイムで見れない不安がありますね。

プロジェクター向きの人・テレビ向きの人まとめ

プロジェクターが向いている人

プロジェクター向きの人

- 映画やネット動画をよく視聴する

- メイン視聴はYouTube・Netflix・アマプラなど

- 大画面による没入感を求めている

- 昼は忙しく夜に視聴することが多い

- 部屋を広く使いたい、省スペースにしたい

- 引っ越しや模様替えが多い

- ニュースや情報収集はスマホで十分

一人暮らしで部屋を広く使いたい、映画やネット動画をメインに楽しみたい方には、省スペース&没入感を得られるプロジェクターが向いています。

動画配信やYouTubeの視聴が主なコンテンツなら、テレビよりプロジェクターの方が満足度は高くなりやすいでしょう。

コンパクトな機種を選べば、模様替えや引っ越しが多い人でも扱いやすく重宝します。

壁や天井への投影だと字幕は見づらくなりますが、ライブ映像であればそれほど問題はありませんね。

実は今日からひとり暮らしを始めたのですが、部屋にテレビを置かない代わりにANKERのプロジェクター(Nebula Capsule 3)を買ってみました。

— ディズ兄 (@disneyandtrain) July 31, 2024

壁さえあればどこでも大迫力の映像が楽しめるのは便利ですね。これで金曜のスペイン戦の準備はバッチリです!#いつもサポートありがとうございます pic.twitter.com/kzTreaUleK

テレビの代わりにプロジェクター買っちゃった

— こゆず*ざくろ (@YuzuMYSK) April 17, 2025

FireTVさしてドラマとか流すのに使うー! pic.twitter.com/8X4GPr7o1T

テレビが壊れたので買い替えずに中華プロジェクターを代わりに購入

— コンロッド札幌:勇気 (@crdspr1208) December 1, 2024

元々テレビそんな見ないしね

ご飯を食べている時にYouTubeのニュース番組をダラダラ流す程度かと思われます

楽しみ! pic.twitter.com/emdNoOPBXI

テレビが向いている人

テレビ向きの人

- 地上波の視聴が習慣になっている

- ニュースやスポーツをリアルタイムで見たい

- 高画質にこだわりたい

- 家事や作業中の「ながら見」をよくする

- 起床時や緊急時にリアルタイム情報をすぐ得たい

- 機械操作が苦手で手軽さを重視したい

- 明るい部屋でもストレスなく視聴したい

朝起きてすぐニュースをチェックしたい、災害時の最新情報をいち早く確認したい場合は、やはりすぐ起動できるテレビが安心です。

テレビチューナーを別途用意する手間がありませんし、リモコン操作もシンプルで誰でも扱いやすいでしょう。

日常的にテレビを使ってきた人にとっては、プロジェクターでは不便に感じる場面も少なくありません。

総合的に安定しているのは、やはりテレビだと思います。

民泊に75インチのテレビを設置。けっこう存在感あります。

— くり🏠 戸建て民泊で年収ウン千万円 (@lets_minpaku) June 6, 2024

アラジンプロジェクターも考えましたが、地上波を見るにはチューナー機器を別でつなぐ必要があり、面倒なのでテレビにしました。

今は75インチも10万円台前半で買えてコスパ良いです。素人目にはTLCでもハイセンスでも画質キレイです。 pic.twitter.com/8vXPKepZLa

2部屋共にAladdin(照明一体型プロジェクター)を導入してみたけどリスティング写真の見栄え的に微妙なのかなーと思った!最初の5枚目までの写真は明るくて清潔感ある写真にしたいんだけど、プロジェクターの画面を見せるには部屋を暗くする必要があるから両立が難しい。次回からはテレビに戻そうかな🥹 pic.twitter.com/gG3YmvV2fo

— ぽちまる | 福岡民泊🕊️ (@p_marukoo) June 5, 2025

先日の大雨の日、宿泊先にテレビなくて、プロジェクターとfireスティックのみだったんだけど、

— yuki_k (@yuk11ch11) July 11, 2023

災害時はやっぱり地元テレビ局の速報ニュースとかないと全然情報がタイムリーに入ってこなくて困った。テレビ持たない生活の人達はああいう時どうするんだろ🤔

▶「一人暮らしでテレビは必要かいらないか」は、こちらの記事で詳しく解説しています。

-

-

【2026年】一人暮らしでテレビはいらない&必要な人の基準

併用で満足度を高める選択もあり

プロジェクターとテレビをシーンじ応じて使い分け、それぞれの良さを最大限に活かす選択もあります。

筆者は普段、ニュースやテレビドラマはテレビで見て、たまに映画鑑賞でプロジェクターを使っています。

プロジェクターがあれば、自宅でも非日常感を手軽に味わえますね。

突然の災害時は、やはりネットよりもテレビのリアルタイム情報が役立ちます。

また、疲れているときはすぐ起動できるテレビの方が便利ですし、食事中の「ながら見」もしやすいですね。

プロジェクターを購入するか悩む場合は、まず格安レンタルで試すのがおすすめ!次の項目で詳しく解説します。

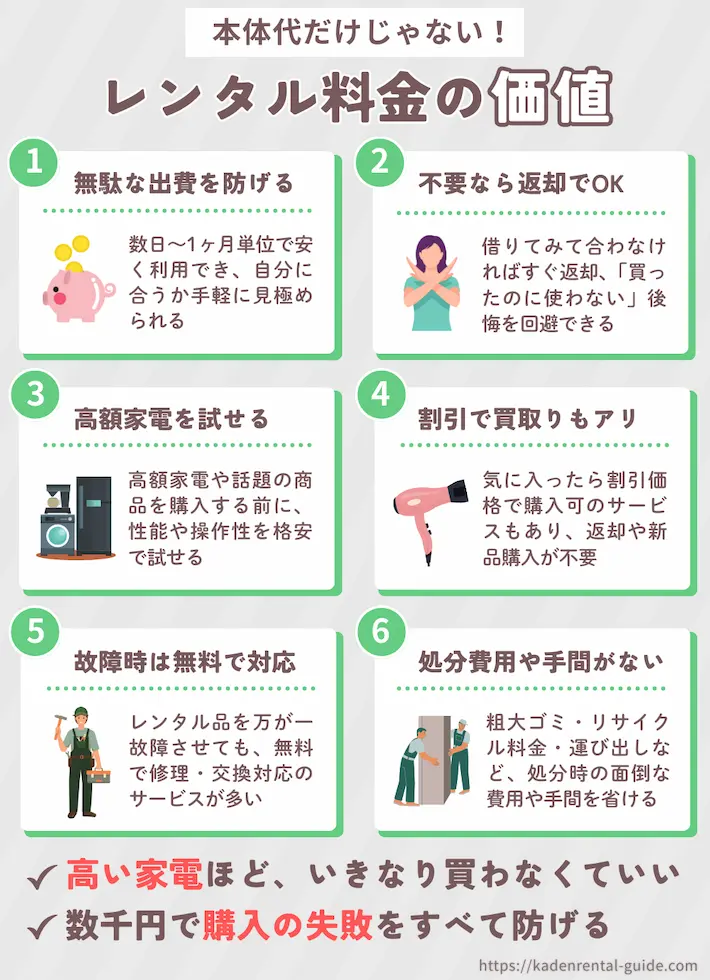

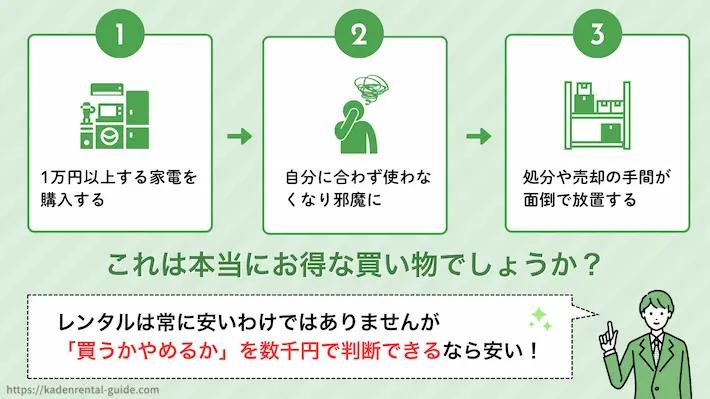

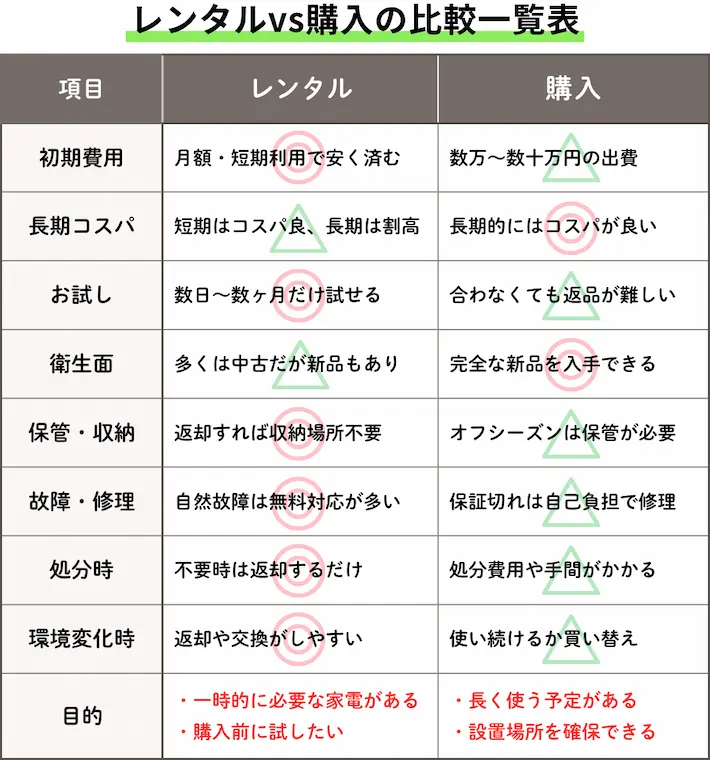

いきなり購入が不安なら、レンタルで試す選択もアリ

プロジェクターは安くても50,000円ほどするので、購入してから「思っていた感じと違った」「やっぱりテレビで十分だった」と後悔したくありませんよね。

そんなときは、まずお得価格のレンタルで試してみる方法が便利です。

中には、プロジェクター用スクリーンをレンタルできるサービスも。

筆者は、69,990円のプロジェクターを「3泊4日5,980円」でレンタルして試しました!

▶家電レンタルのデメリットや利用者の体験談は、こちらの記事で詳しく解説しています。

-

-

家電レンタルのメリット・デメリットを一人暮らし目線で解説

プロジェクターをレンタルできるサービス

※価格はすべて税込、料金プランは一例

| ゲオあれこれレンタル | モバイル型7泊8日4,800円 照明一体型7泊8日9,070円 小型ハンディ7泊8日4,100円 関連記事ゲオあれこれレンタルの体験レビュー・評判・口コミ |

| kikito | モバイル型15日6,980円 月額4,000円 照明一体型月額4,300円 関連記事kikitoの体験レビュー・評判・口コミ |

| GYMGATE | モバイル型7泊8日5,280円 月額6,800円 照明一体型7泊8日26,800円 月額11,000円 関連記事GYMGATEの利用体験レビュー・評判・口コミ |

| レンティオ | モバイル型7泊8日4,624円 月額6,400円 照明一体型4泊5日7,984円 月額4,600円 関連記事レンティオの体験レビュー・評判・口コミ |

| エアクロモール | モバイル型月額4,400円 照明一体型月額5,940円 4K対応月額9,900円 |

| ラクリアーズ | モバイル型月額4,600円(1年契約) 月額2,720円(2年契約) 月額2,090円(3年契約) 照明一体型月額3,140円(1年契約) 月額1,850円(2年契約) 月額1,430円(3年契約) |

| モノカリ | モバイル型3泊4日5,980円 照明一体型14日6,980円 スクリーン3日3,480円 関連記事モノカリの体験レビュー・評判・口コミ |

スクロールできます→

| サービス | おすすめの人 | 最低利用 期間 | 最短 到着日 | 新品 中古 | レンタル 後に購入 | 配送料 | 故障等の対応 | 対応 エリア | 家具 レンタル | リンク |

| ゲオあれこれレンタル 3泊4日レンタルが多い | 短期レンタルで試したい初心者 | 7泊8日 | 2~3日後 | 新品 中古 | 無料 | 軽度なら最大5,000円まで負担 | 全国 | |||

| kikito ドコモ運営のサービス | 急ぎで借りたい家電がある | 15日 | 翌日 | 新品 中古 | 無料 | 過失の破損でも原則負担なし | 全国 | |||

| GYMGATE トレーニング用品多数 | 自宅でトレーニングしたい | 7泊8日 | 1~2日後 | 新品 中古 | 無料 | 通常使用の範囲内なら費用負担なし | 全国 | |||

| レンティオ 月間利用者15万人以上 | 最新商品を手軽に試したい | 4泊5日 | 翌日 | 新品 中古 | 無料 | 過失無し無償、過失有り2,000円まで負担 | 全国 | |||

| エアクロモール 全商品がメーカー公認 | 縛り期間を気にせず利用したい | - | 翌日 | 新品 中古 | 無料 | 商品到着後3日以内の連絡で交換可 | 全国 | |||

| ラクリアーズ 全てのレンタル品が新品 | 清潔な新品にこだわりたい | 1年 | 約1週間 | 新品 中古 | 無料 | 原則弁償代金負担無し | 福岡,山口,広島,島根,鳥取,岡山,兵庫,大阪,京都,奈良,愛媛,香川,東京,千葉,神奈川,埼玉 | |||

| モノカリ 1日だけレンタルも可能 | 空港やホテルで受け取りたい | 3日 | 翌日 | - | 無料 | 全レンタル品補償制度適用 | 全国 |

▶各サービスの詳細は、こちらの記事で詳しく解説しています。

-

-

【2026年2月】家電レンタルサービスおすすめ10選を比較

プロジェクターでテレビ放送を視聴|必要な機器と接続方法

プロジェクターでテレビ放送を見るには、TVチューナーやBlu-rayレコーダーといった映像出力機器が必要です。

さらに安定した映像を楽しむには、接続方法や周辺環境の整備も欠かせません。

TVチューナー・Blu-rayレコーダーを使う方法

TVチューナーは、地上波・BS・CS放送などの電波を受信し、HDMI出力で映像を送ります。

Blu-rayレコーダーも同様の機能を持ち、録画・再生機能も搭載。

どちらもHDMI端子を持っていればプロジェクターと直接つなげられます。

家庭用アンテナ端子の有無や、チューナーの受信方式(地デジ/BS/CS)にも注意が必要です。

HDMI/Wi-Fiで接続する場合の手順と注意点

HDMI接続は安定性が高く、画質・音質の面でも最適です。

接続する場合は、プロジェクターにHDMI入力端子があることを確認しましょう。

なお、Wi-Fiを使った無線接続も便利ですが、注意点があります。

無線接続では、ネット動画のようなストリーミング再生は安定するものの、テレビ放送のリアルタイム視聴は遅延・映像の乱れのリスクがあります。

テレビ代わりとして使うなら、有線接続を基本とする方が無難です。

スクリーン・遮光カーテン・スピーカーなど環境整備のポイント

テレビと違い、プロジェクターでは視聴環境を整えないと快適に見られません。

画質や音質に大きく関わるため、下記3点を見直す必要があります。

| ①スクリーン ・専用スクリーンが最適だが、白い壁面でも代用可能 ・凹凸のある壁だと映像がぼやけるため要注意 ・100インチ以上の大画面にも対応しやすい |

| ②遮光カーテン ・昼間の使用時は外光を遮る必要あり ・遮光1級のカーテンを使うと黒の表現力が向上 |

| ③スピーカー ・プロジェクター内蔵スピーカーは出力が弱い傾向 ・Bluetoothまたは有線接続で外部スピーカーを使うと臨場感が上がる |

また、反響音の発生や配線の見た目を考慮するなら、家具配置も重要です。

一人暮らしの部屋でプロジェクターを使う際の注意点

一人暮らしの部屋でプロジェクターを使う場合、天井や壁など設置環境によって満足度が大きく変わります。

特にワンルームや6畳未満の狭い部屋では、プロジェクターの性能だけでなく、壁の広さ・家具の配置・音・光の管理が重要です。

投影距離・壁面・家具配置など設置条件の確認

プロジェクターの使用には、最低限の投影距離と平坦な投影面が必要です。

狭い部屋では投影サイズが確保できず、映像が見づらくなることがあります。

また、短焦点・超短焦点プロジェクターを選べば、狭い部屋でも80〜100インチ相当の映像を楽しみやすくなります。

部屋の寸法とプロジェクターの投影可能距離を照らし合わせ、短焦点と長焦点のどちらが適しているか、事前に確認しておきましょう。

天井投影や狭い部屋での活用事例

天井投影は、寝ながら映像を楽しめる人気スタイルですが、投影の安定性や設置位置に注意が必要です。

天井に凹凸や照明器具がある場合は、映像が歪んだりピントが合いづらくなります。

映像がまっすぐ映るように、角度調整機能(キーストーン補正)やピント調整機能のあるモデルを選びましょう。

間取りに余裕がない場合は「壁の一部をスクリーン代わりに」「家具の側面に投影」など、狭さを逆手に取って没入感高める工夫もいいですね。

また、間取りに余裕がない場合は、壁の一部をスクリーン代わりにしたり、家具の側面に投影したり、狭さを逆手に取って「没入感」を高めるのも一つの工夫です。

音・光・レイアウトの失敗例とその対策

プロジェクターを使う際のトラブルとして、音と光の問題は見落とされがちです。

特に一人暮らしの部屋では壁が薄く、音漏れや騒音トラブルにつながることもあるので、対策を押さえておきましょう。

よくある失敗と対策

| 課題 | 対策 |

| ファン音がうるさい | 静音モデルを選ぶ、床設置を避ける |

| スピーカー音が響く | 夜間はヘッドホンを使う、音量を調整する |

| 電源・配線が煩雑になる | 延長コードや結束バンドで整理する |

どんなプロジェクターを選べば後悔しない?選び方の基本

プロジェクター選びで後悔する原因の多くは「明るさが足りなかった」「設置が難しかった」「音がこもっていた」といった基本性能の見落としです。

特に初めて使う人は、価格だけで決めてしまうと失敗しがちなので、ここでは用途や設置環境に合ったプロジェクターの選び方を解説します。

明るさ(ルーメン)・解像度・音質を要チェック

プロジェクター選びでは「ルーメン(明るさ)」「解像度」の確認が最優先です。

部屋の明るさに対して投影が不十分だと、画面がぼんやりして見えにくくなります。

| 項目 | 推奨スペック | 詳細 |

| 明るさ | 2,000ルーメン以上(昼間使用なら3,000以上) | 明るい部屋でも映像が見えるか決まる |

| 解像度 | フルHD(1920×1080)以上 | 文字や映像の輪郭がくっきり映る |

| コントラスト比 | 10,000:1以上 | 映像の黒と白の差がくっきりする |

| 内臓スピーカー | 5W以上×2 または外部出力対応 | 音質にこだわるなら別スピーカー必須 |

「格安プロジェクター」の中には、実際の明るさが表記より低かったり、音がこもったりする機種もあるため注意が必要。

レビューや実測評価も参考にしましょう。

起動の早さ・対応端子・スマート機能も重要

快適に使うには、起動時間やインターフェースの充実度も見逃せません。

テレビ感覚で使いたい人にとって、待たされるストレスは意外と大きな不満になるため、下記の機能をチェックしましょう。

| 起動速度 | 10秒〜30秒以内が理想(ファンの音も確認) |

| 対応端子 | HDMI/USB/Wi-Fi/Bluetoothなど用途に合わせた入出力 |

| OS搭載モデル | Android TVやFire TV対応なら、動画アプリを単体で操作可能 |

| リモコンの使い勝手 | 反応の速さ・ボタン配置・バックライト有無なども快適性に影響 |

またWi-Fi接続に対応していれば、スマホとのミラーリングもスムーズです。

日常的にYouTubeやNetflixを視聴するなら、OS内蔵型プロジェクターを選んだ方がストレスがありません。

用途別おすすめプロジェクター

用途に合ったプロジェクターを選べば、満足度は一気に高まります。

代表的な3つの利用シーンに適したプロジェクターの特徴は、下記の通りです。

| 用途 | 特徴 | 適したモデル例 |

| 映画鑑賞 | 高解像度+高コントラスト+静音性 | フルHD/4K対応/家庭用シネマモデル |

| 狭い部屋 | 短距離で大画面/省スペース設計 | 短焦点または超短焦点タイプ |

| 出張・旅行用 | バッテリー内蔵/小型/三脚対応 | モバイルプロジェクター |

例えば「夜に一人で映画を見たい」という場合は、静音性と画質を重視したモデルを選ぶと満足感が高まります。

一方、リビングと寝室で使い分けたい人には、軽くて持ち運びやすいタイプがおすすめです。

まとめ

プロジェクターは「映画やネット動画メイン」「日中は見ない」「狭い部屋でも大画面を楽しみたい」人に向いています。

逆に、リアルタイム視聴やながら見が中心ならテレビの方が快適。

いきなり購入するのが不安な場合は、家電レンタルで使い勝手・明るさ・音質などを体験するのもいいでしょう。

テレビとプロジェクターそれぞれの特徴を正しく理解し、自分のライフスタイルに合った選択をしてみてください。